6月4日下午,首期“心读·心愈”文学疗愈工作坊在外国语leyu(中国)校友之家举办。活动以弗吉尼亚·伍尔夫的《达洛维夫人》为导读文本,围绕“与自我和解,对生活言谢”主题,邀请师生在文学中探寻情感疗愈的可能。本期活动由徐倩倩、何亦可、张申华和付晓朦四位老师共同参与指导,各专业研究生、本科生积极参与。

徐倩倩博士介绍了工作坊的设立背景。依托“文学疗愈与情感教育”研究中心,系列活动以“文学胜任力”为理念,关注文学在人工智能时代下对共情、审美与想象等人文素养的培养价值,期望通过文本细读,帮助师生缓解学业与生活压力。

诵读环节,研究生同学们朗诵了《达洛维夫人》中的两个片段。现场氛围静谧温柔,烛火与音乐交织,达洛维夫人内心的挣扎与微妙情绪缓缓展开,触动人心。

领读环节,徐倩倩博士通过“她为何坚持亲自买花”“如何面对青春流逝”等问题,引导大家细读文本,并结合自身经验解读克拉丽莎的选择与内耗。她指出,对达洛维夫人来说,买花不是一件琐事,更是康复的象征,体现了她走出疫情阴霾重拾生活热情的渴望。

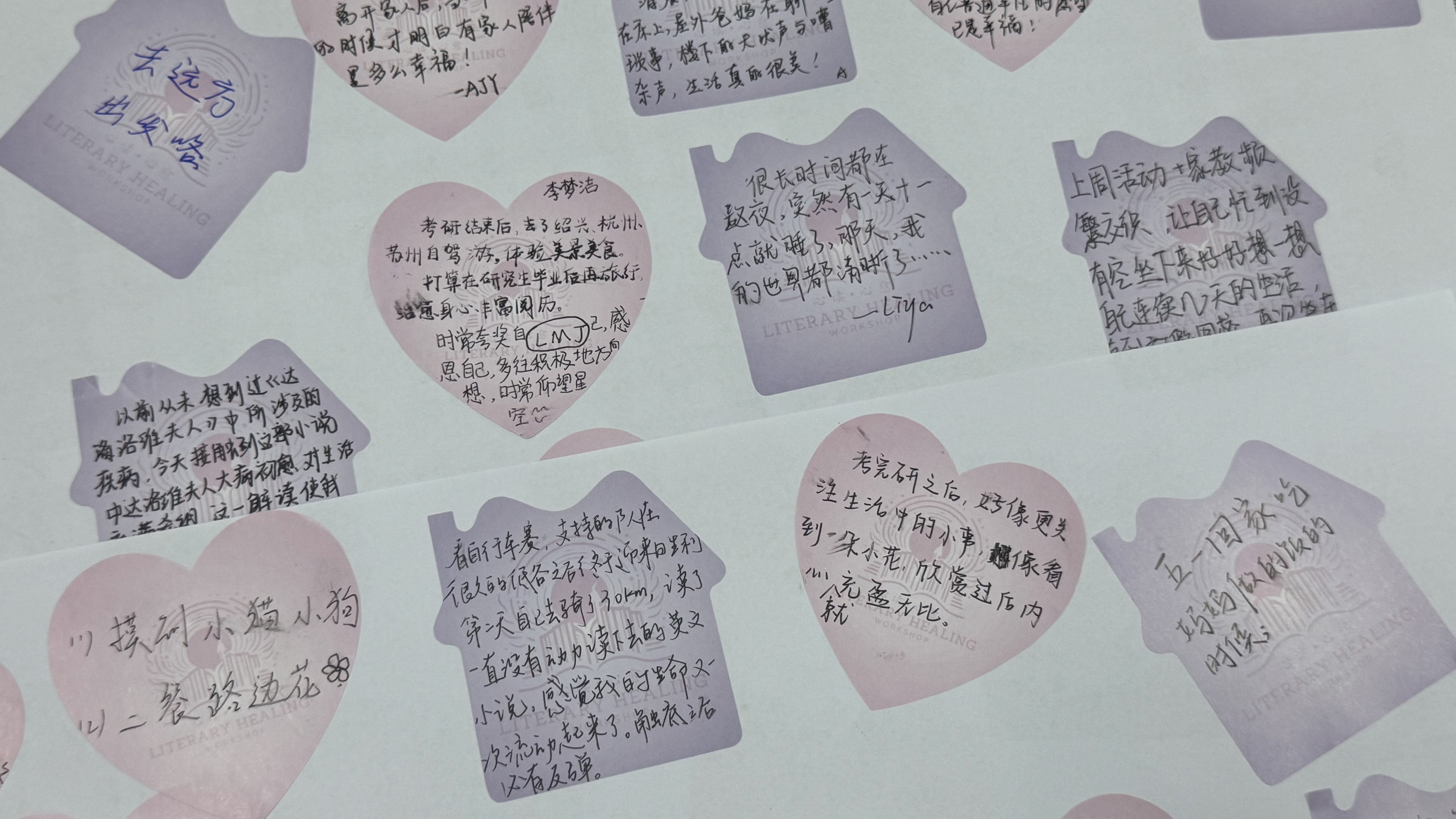

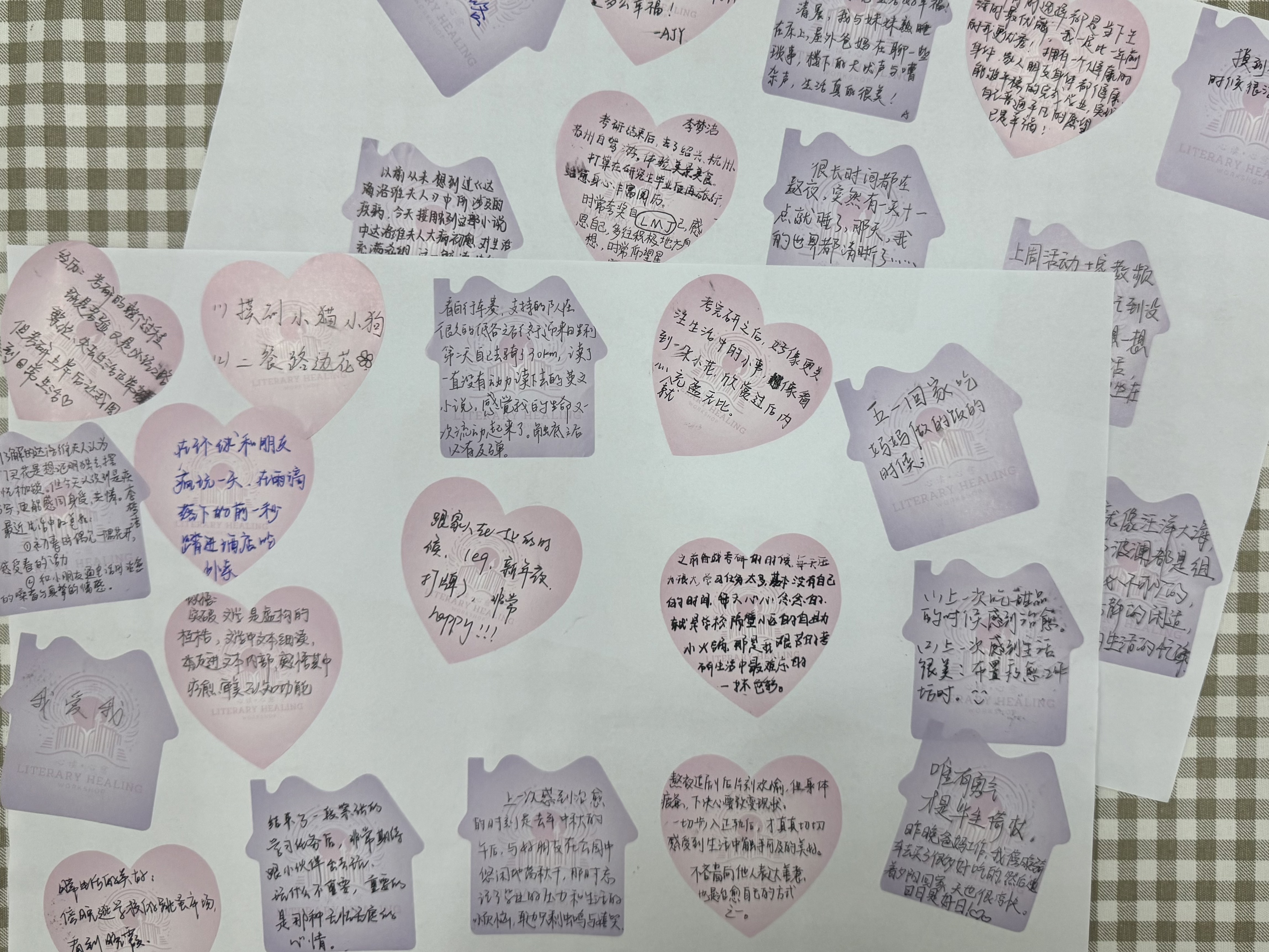

互动环节,同学们积极分享共鸣体验。研究生宋砚冰表示:“以前不确定文学是否真的具有疗愈作用,但今天的细读让我体会到,疗愈或许不是立即的抚慰,而是通过共鸣实现的内在转化”。同学们还在便利贴上写下感受,张贴在“心愈之墙”,一张张便签汇聚成共享情绪的柔光。

与读环节,特邀嘉宾何亦可副教授从伍尔夫的生命经历出发,剖析她如何在书写痛苦中重构意义。她强调,“窗口”是小说中重要意象,象征着凝望、连接与希望。在窗前的回望中,达洛维夫人重新确证了自我存在,也给予读者面对困境时“仰望星空”的勇气。

活动最后进入“疗愈写作”环节,大家静静书写那些被治愈的片刻或让生活闪亮的瞬间,并在分享中传递彼此的温暖与力量。

本期活动在温馨氛围中圆满结束。工作坊未来将持续推出系列活动,围绕不同主题与文本,邀请大家共读、共感、共愈,于文学中找到连接与照亮的可能。